维基百科挑战马斯克AI百科全书GrokiPedia

维基百科挑战马斯克AI百科全书GrokiPedia

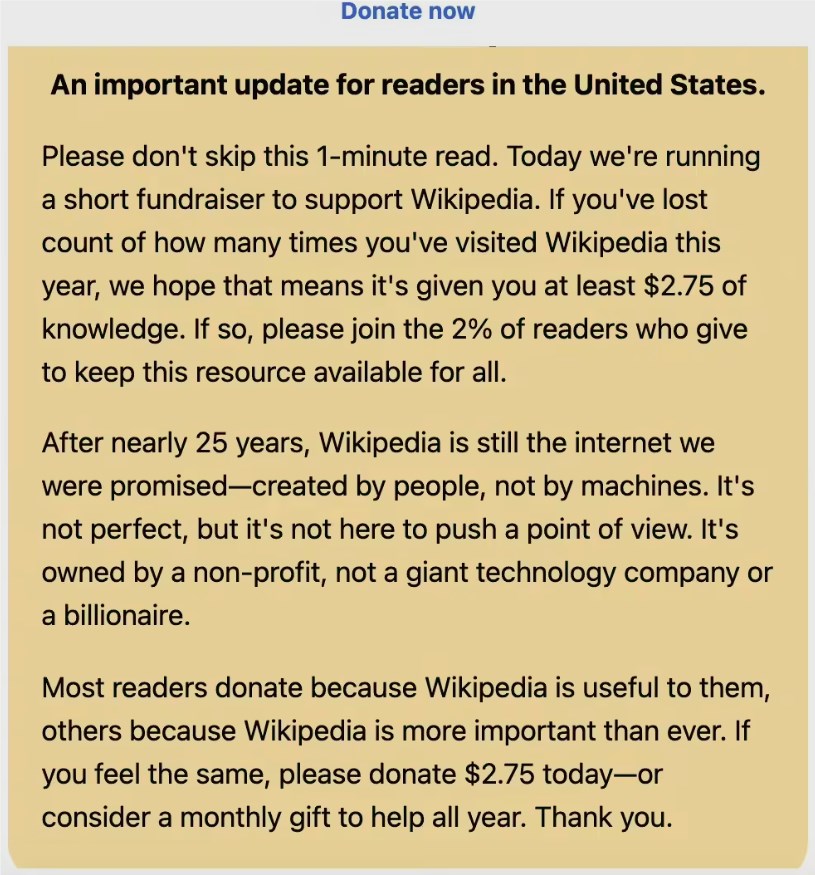

当埃隆·马斯克推出基于Grok大模型的AI百科全书GrokiPedia时,他宣称其准确性和中立性将超越维基百科。维基百科迅速回应,在一份美国募捐声明中表示:"经过近25年发展,我们始终坚持知识由人类创造,而非机器生成。"

这一声明凸显了维基百科对其非营利、志愿者驱动模式的承诺,同时含蓄批评了像GrokiPedia这类亿万富翁控制平台的潜在风险。尽管GrokiPedia宣称拥有885,000篇文章,维基百科强调其内容源于人类共识而非算法。

AI vs. 人类:知识哲学的碰撞

GrokiPedia于10月30日上线,所有条目均由xAI的Grok模型生成和编辑。马斯克将其描述为"理解宇宙的一步",并指责维基百科存在"宣传和偏见"。维基百科则回应称,尽管不完美,但其内容经过社区审查、来源验证和编辑讨论——这些过程体现了人类的协作精神。

AI生成内容因训练数据固有偏见、事实幻觉和不可追溯的编辑历史而面临关于透明度和权威性的质疑。

知识合法性的辩论

这场冲突反映了更深层次的分歧:

- 维基百科: 代表集体智慧——通过协商、修正和共识形成的知识。过程缓慢但可审计。

- GrokiPedia: 体现算法权威——通过模型推理产生的知识。效率高但不透明。

在错误信息泛滥的时代,维基百科倡导"人类智慧",而马斯克则押注于重塑知识获取方式的技术效率。

未来展望:共存还是取代?

目前现状:

- GrokiPedia: 不对公众开放编辑;内容锁定在xAI系统内。

- 维基百科: 依赖数千名志愿者的日常贡献。

结果尚未可知,但这场对峙尖锐地提出了一个问题:AI生成的知识能否取代人类策展的智慧?维基百科的答案很明确:真正的知识需要人文温度、责任感和对话交流。

关键要点:

- 维基百科捍卫其人类驱动模式以对抗马斯克的AI百科全书GrokiPedia

- 辩论凸显根本差异:集体智慧 vs. 算法权威

- 透明度和问责制仍是AI生成内容的核心关切